Il 13 dicembre è Santa Lucia.

Tante davvero le cose che rimandano a questa Santa, proverò in questo mio disquisire a cercare di dare una spiegazione a quelle più note e legate al nostro territorio.

In questa giornata ci torna alla mente il detto popolare: “Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia”. Questo detto risale al periodo fino al 1582, quando il solstizio d’inverno cadeva proprio il 13 dicembre; ma in quello stesso anno Papa Gregorio XIII riformò il calendario, che risaliva all’epoca di Giulio Cesare perché non era più corrispondente con la realtà dei fatti presentava troppe imprecisioni. Fu, quindi, adottato un calendario, dove i calcoli della scienza, collocano il giorno più breve in corrispondenza del solstizio d’inverno, che cade tra il 21 e il 22 dicembre.

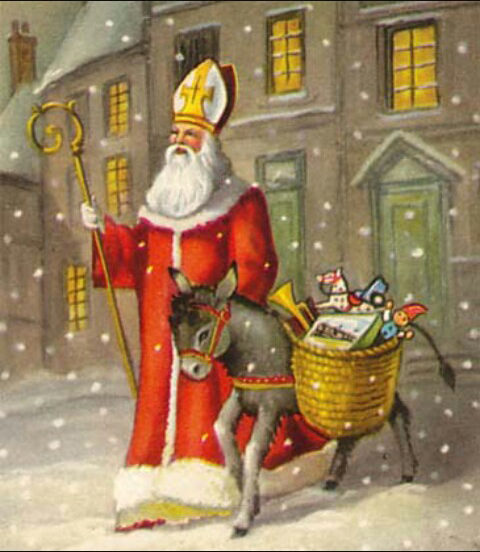

In alcune regioni del Nord Italia, come il Trentino, il Friuli Venezia Giulia, la Lombardia, l’Emilia e il Veneto esiste una tradizione legata alla Santa, il 13 dicembre, giorno della sua morte. I bambini le scrivono una letterina, dicendo che sono stati buoni e si sono comportati bene per tutto l’anno, e chiedendo in regalo dei doni. Preparano del cibo e delle carote sui davanzali delle finestre, per attirare la Santa e il suo asinello e poi vanno a letto.

In Svezia e in Danimarca è abitudine che la mattina del 13 dicembre la figlia primogenita si vesta con una tunica bianca e una sciarpa rossa in vita e, con il capo coronato da un intreccio di rami verde e sette candeline, porti caffè, latte e dolci ai famigliari ancora a letto, accompagnata dalle sorelle più piccolo vestite con tunica e cintura bianche.

Ma chi è questa santa italiana così generosa e quale la sua storia? Scopriamola insieme…

La prima leggenda

C’era una volta una piccola e bella fanciulla siciliana di nome Lucia, figlia di un ricco nobile di Siracusa. La bimba sin da subito si sentì profondamente legata al Cristianesimo, tanto da voler dedicare la sua vita al Signore. I genitori non concordavano con questa sua decisione e vollero sposarla con un giovane pagano, ma lei si rifiutò. Da quel momento iniziò una vera e propria persecuzione per farle cambiare idea, ma Lucia non volle saperne, così per punizione le vennero strappati gli occhi e infine fu uccisa, oggi infatti è considerata la protettrice della vista.

Una volta defunta, Lucia salì in cielo e conquistò con i suoi modi affabili tutti i santi, compreso lo scontroso S. Pietro. Lucia era molto triste. San Piero chiese la ragione di tanta malinconia e lei rispose che avrebbe tanto voluto rivedere la sua amata Sicilia e i suoi poveri. S. Pietro si commosse e decise di chiedere a Dio se fosse possibile esaudire tale desiderio. Dopo un po’ udì un tintinnio: il Signore aveva in mano una chiave dorata, con la quale Lucia avrebbe potuto aprire una finestrella sul mondo. Così S. Pietro e Lucia salirono su una nuvoletta che li portò alla finestrella, Lucia infilò la chiave nella fessura e le apparve il mondo. La Santa fu felice di quella visione ma dopo un po’ di tempo qualcosa ricominciò a turbarla.

Un giorno decise di tornare sulla nuvoletta e di dare un’altra sbirciatina sul mondo, ma questa volta quello che vide fu terribile, le comparvero infatti tutte le ingiustizie degli uomini e le sofferenze dei poveri bambini. Lucia, triste e dispiaciuta, se ne tornò in cielo ma il Signore riconobbe il suo turbamento e decise che da quel momento sarebbe stata proprio lei a portare una volta all’anno, il 13 dicembre giorno del suo martirio, un po’ di felicità ai bimbi della terra. Lucia, fattasi Santa, raccolse moltissimi giochi e li mise in grandi sacchi, il peso però era davvero eccessivo, così S. Pietro chiese in giro se c’era qualcuno disposto ad aiutarla. Fu allora che si sentì pronunciare un sonoro “Iho, Iho”, era l’asinello di Pietro, che tutt’oggi le fa da fedele accompagnatore.

Secondo un’altra leggenda diffusa a Verona, verso il XIII secolo in città c’era una grave ed incurabile epidemia di “male agli occhi” che aveva particolarmente colpito i bambini. La popolazione allarmata, aveva allora deciso di chiedere la grazia a Santa Lucia, compiendo un pellegrinaggio a piedi scalzi e senza mantello, fino alla chiesa di S. Agnese, dedicata anche alla martire siracusana. Oggi nel luogo dove un tempo sorgeva la chiesa, si trova invece la sede del Comune scaligero: Palazzo Barbieri.

La storia tramandata racconta che a causa del freddo i bambini della città si rifiutarono inizialmente di partecipare al pellegrinaggio. Per risolvere la situazione i genitori promisero loro che, se avessero ubbidito accettando di unirsi nella processione a piedi scalzi, la Santa avrebbe fatto trovare, al loro ritorno, numerosissimi doni. I bambini accettarono felici, l’epidemia terminò subito e da quel momento in poi è rimasta la tradizione il 13 dicembre di portare in chiesa i bambini per ricevere una benedizione degli occhi.

Nel corso del ‘900 in concomitanza con la ricorrenza di Santa Lucia, si è venuta a creare a Verona la tradizione di dare vita alla grande fiera che proprio nei tre giorni precedenti il 13 dicembre si svolge tra Piazza Bra, via Roma e piazza Cittadella, riempite dai cosiddetti “bancheti de Santa Lussia” che offrono a tutti gli interessati la possibilità di gustare specialità enogastronomiche o di acquistare prodotti tipici artigianali.

Anche a Santa Lucia di Piave in Provincia di Treviso si svolge una delle fiere agricole più antiche del Veneto.

Forse non tutti lo sanno e a me è capitato, nel mio vagare per Venezia, di entrare nella Chiesa di San Geremia e di trovare, con grande sorpresa, le spoglie di Santa Lucia.

Originariamente le spoglie di Santa Lucia erano custodite a Siracusa, città natale della Santa, e qui rimasero per diversi secoli dopo la sua morte. Successivamente, durante le invasioni arabe dell’878, il corpo fu spostato in un luogo segreto perché fosse al riparo dagli attacchi. Nel 1040, il comandante bizantino Giorgio Maniace sottrasse Siracusa al dominio arabo e fece trasferire le spoglie della Santa a Costantinopoli. Il trasferimento definitivo a Venezia avvenne nel 1204, dopo la conquista di Costantinopoli da parte della Serenissima; il luogo designato per ospitare le reliquie fu la Chiesa di San Giorgio Maggiore ma nel 1861 fu abbattuta per offrir spazio all’attuale stazione ferroviaria che ancor oggi ne conserva il nome. Le spoglie della santa furono portate nell’attuale teca nel 1863 nella Chiesa di San Geremia che si trova nel Sestiere di Cannaregio ed affaccia sul Canal Grande, vicino alla Stazione ferroviaria.

La chiesa che contiene le reliquie è un importante edificio di culto che al suo interno custodisce molte opere d’arte e i resti mortali della venerata Santa Lucia di Siracusa. Sulla facciata esterna, visibile passando sul Canal Grande, si può leggere la seguente iscrizione: ” Lucia Vergine di Siracusa in questo tempio riposa. All’Italia e al Mondo ispiri luce e pace”. Il luogo è meta di innumerevoli fedeli che da ogni parte del mondo portano venerazione alla santa.

L’episodio che molti a Venezia ricordano, è relativo alla trafugazione di Santa Lucia, avvenuta nel 1981, anno in cui alcuni delinquenti sottrassero le sue spoglie con un’azione fulminea e a mano armata, per poi chiedere un riscatto. Provvidenzialmente le spoglie della santa furono recuperate dalla polizia proprio nella data della sua celebrazione, il 13 dicembre dello stesso anno. Ogni anno nel Giorno di santa Lucia, si intensificano le celebrazioni e molti sono i visitatori che si recano alla Chiesa di San Geremia per rivolgere una preghiera alla santa ed accendere una candela.

Merita una visita.

Alberta Bellussi