Qualche tempo fa ho letto un libro sull’influenza del Palladio nel paesaggio americano e mi piaceva condividere con voi alcuni punti che mi hanno resa orgogliosa di questo.

Molti storici e intellettuali ritengono che un uso sapiente dell’architettura sia uno degli elementi che hanno contribuito a creare l’identità di un Paese come l’America.

La Casa Bianca, sede della Presidenza degli Stati Uniti e uno dei simboli del Paese, e il Campidoglio, edificio sormontato da una cupola centrale sono entrambe di forme palladiane.

Fu il terzo presidente degli Stati Uniti, Thomas Jefferson, autore della Dichiarazione d’Indipendenza. Thomas Jefferson (1743-1826), colui che scrisse materialmente la Dichiarazione d’Indipendenza e fu il terzo presidente degli USA.

Fu lui, senza ombra di dubbio, l’americano che più di ogni altro contribuì a dare un volto alla nuova nazione attraverso l’arte, l’architettura e il disegno del territorio. Fu un visionario ma anche un pragmatico, un uomo d’azione e insieme un intellettuale che conosceva il latino e il greco e che era convinto che il Nuovo Mondo si potesse costruire solo attraverso la razionalità, la bellezza del paesaggio e l’armonia del vivere, ispirati all’ ideale palladiano

Avete presente quelle vedute aeree delle campagne o delle città degli Stati Uniti tutte suddivise in quadrati regolari?

È stato Jefferson a fare in modo che fosse così, impostando una griglia riferita ai meridiani e paralleli, ispirandosi agli antichi Romani.

Ricordate la Casa Bianca, con il portico su colonne come una villa palladiana?

Jefferson avrebbe voluto addirittura una copia ingrandita della Rotonda di Vicenza, e comunque la casa del Presidente dei nuovi Stati Uniti, nati da una guerra sanguinosa contro una monarchia, doveva ispirarsi all’architettura repubblicana, com’era la Repubblica di Venezia.

Nel 1784, la Repubblica di Venezia era stata il primo Governo a riconoscere l’Indipendenza degli Stati Uniti d’America. Nel 1786 Jefferson arrivò a Venezia con una delegazione composta anche da Thomas Moore e Benjamin Franklin, per prendere visione delle leggi della Serenissima ed adottarle, dopo opportune modifiche, per la Costituzione degli Stati Uniti. Costituzione che è tuttora in vigore in quel Paese.

A Venezia, nella Repubblica Serenissima, venne Jefferson a prendere i fondamenti per quello che anche ora tutti ritengono un ordinamento modello. E conoscere e poi copiare la ”civiltà della villa”, nata nelle nostre terre, per importare il buon vivere, l’ armonia con la natura, nel Paese che usciva da lotte sanguinose. Dettagli che non molti conoscono e che non sono riportati nei testi scolastici.

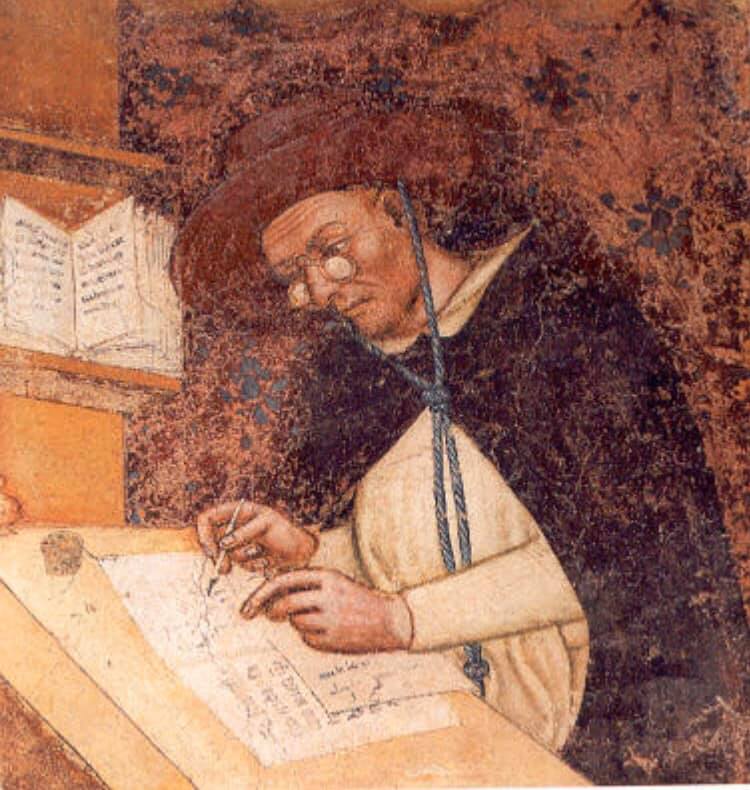

Andrea di Pietro della Gondola, figlio di un umile ”tajapiera” padovano, per noi veneti non avrebbe bisogno di presentazioni, è sinonimo di Architettura, non solo per noi veneti, la sua grandezza infatti era arrivata Oltreoceano. Una tale grandezza che nel 2010 il 111º Congresso degli Stati Uniti d’America ha dichiarato Andrea Palladio «Padre dell’architettura americana».

Questo anche in considerazione del fatto che «i monumenti architettonici americani ispirati sia direttamente sia indirettamente dagli scritti, dalle illustrazioni e dai progetti di Palladio formano una grande e inestimabile parte dell’eredità culturale della Nazione» e che «I Quattro Libri dell’Architettura» furono la fonte a cui molti dei grandi edifici classici americani dei secoli XIX e XX trassero ispirazione.

Il discepolo di Palladio Vincenzo Scamozzi, nella sua terra natale, portò a termine numerose opere del maestro, tra cui il celebre Teatro Olimpico a Vicenza. Il Neopalladianesimo riscosse un notevole successo fino al XIX secolo. L’architettura del Palladio dal Veneto ebbe rapida diffusione in tutta Europa. Andrea Palladio stesso venne riconosciuto come il precursore del Neoclassico, il suo stile influenzò le opere di architetti inglesi come Inigo Jones (1573-1652) il primo a importare il neoclassicismo Oltremanica, e Christopher Wren (1632-1723 ). Tra le opere di Wren non si può non ricordare la celeberrima cattedrale di Saint Paul a Londra.

Alberta Bellussi

- 3 April 2020

- No Comments