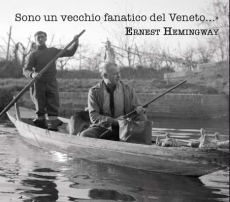

Mi capita spesso di pensare ai grandi personaggi che hanno amato la nostra terra e devo dire che più volte ho avvertito quasi un sussulto emotivo a entrare all’Harry’s Bar a vedere il tavolo dove Hemmingway sedeva, o a immaginarlo scrivere in quelle seggiole davanti alla locanda Cipriani a Torcello mentre si faceva accarezzare dalla luce della luna o ancora ho sentito le sue intense parole echeggiare tra i casoni di Caorle dove si divertiva nelle cene con gli amici.

Hemingway è un po’ un veneto di adozione.

E se c’è uno scrittore straniero che noi veneti sentiamo vicino, quasi parte della nostra cultura, è proprio Hemingway per il rapporto intenso e cercato che ha avuto con la nostra terra. La nostra Regione, ma soprattutto il Nordest, conservano tracce indelebili della sua presenza : dalla Grande Guerra alle escursioni degli anni ’50 per rivivere i luoghi che avevano segnato fortemente la sua vita.

Fu il destino a portare lo scrittore americano dalle nostre parti nel corso della Prima Guerra Mondiale, ci arrivò come volontario della Croce Rossa Americana. Fu un incontro violento quello che avvenne tra lo scrittore e il Veneto nel 1918.

Nella battaglia del Solstizio, che dal 15 al 24 giugno 1918 attraversò come una linea di fuoco il Veneto, dall’Altopiano di Asiago al Grappa, dal Grappa fino al Piave; il territorio veneto fu campo di battaglia dalle montagne fino a Jesolo, ai tempi ancora Cava Zuccherina. Fu l’ultima spallata, furiosa e disperata, delle armate dell’Impero austroungarico. Hemingway, in un primo momento, si trovava in trincea sul Pasubio, coraggioso e impavido, si spostò,poi, sul fronte del Piave, a Fossalta.

Qui la notte dell’8 luglio 1918 venne ferito gravemente ad un ginocchio oltre che subire lesioni da schegge di proiettile su tutto il corpo. Ernest giovanissimo venne ricoverato a Milano, dove incontrò e si innamorò perdutamente dell’infermiera Agnes Von Kurowsky, che sarà la protagonista del capolavoro Addio alle Armi.

In Veneto ci tornò, la prima volta, alla fine Prima Guerra Mondiale, nel 1922, con la prima moglie, Mary Welsh, a Fossalta di Piave, luogo che rimase per sempre nella sua memoria e nella sua carne. A lei mostrò dove aveva rischiato la vita.

Passionale, irrequieto e estremo dalla sua America dedicò molti libri e pagine piene di emozioni al “suo” Veneto.

L’amore per l’Italia e la nostra regione lo spinge a tornarci nel 1948 con la quarta moglie Mary, per ritrovare i luoghi dei vecchi ricordi di guerra.

Da Cortina venne a Venezia dove trascorse diverso tempo. Un mese rimase all’hote Gritti, poi si trasferì, a Novembre, alla Locanda Cipriani a Torcello, consigliatagli come luogo ideale dove poter scrivere.

Amava perdersi per Venezia tra i sapori e i colori del Mercato di Rialto; andare alla Locanda Cipriani a Torcello, al Caffè Florian a piazza San Marco, all’Harry’s Bar dove si sentiva come a casa e beveva Martini al tavolo che era sempre riservato a lui. In compagnia dell’amico Carlo Kechler andava a cacciare le anatre lungo i canneti delle barene nella Laguna di Caorle. Terra questa che lui amerà perché incontaminata e popolata di gente di mare. Qui incontrerà la diciannovenne Adriana Ivancich, l’ennesimo amore per Ernest e questa volta fu scandalo per l’età di lei; sarà l’ ispiratrice e protagonista di Di là dal fiume e tra gli alberi.

Tornò molte volte in Veneto in quegli anni.

Ma fu nel 1954 che Ernest arrivò a Venezia in maniera quasi clandestina. Proveniva da Mombasa e viaggiò per tutto il tempo in nave, all’insaputa di tutti dato che, di lui, si era sparsa la notizia della sua morte prematura avvenuta a seguito di un incidente aereo. Al Gritti rimasero senza fiato vedendolo arrivare con ben 84 valigie a suo seguito…

In quell’anno ricevette anche il Nobel per la letteratura, assegnato per Il vecchio e il mare, un racconto pieno di sentimento intenso, e sofferente dove il vecchio fino alla fine dovrà lottare con un pesce enorme, catturato dopo fatiche incredibili. Libro che sottolinea il valore di chi non si vuole arrendere.

“Ora non è il momento di pensare a quello che non hai. Pensa a quello che puoi fare con quello che hai” -Il vecchio e il mare.

E mi sento di ringraziarlo davvero per averci in qualche modo scelti “Sono un ragazzo del basso Piave… sono un vecchio fanatico del Veneto ed è qui che lascerò il mio cuore” – scriveva Hernest Hemingway a un amico.

Alberta Bellussi

- 13 July 2018

- 1 Comment

- 4

- #hemingway #ilvecchioeilmare #venezia