Il tendone del circo di Moira Orfei era pieno di gente. Erano tutti con il fiato sospeso e gli occhi rivolti all’insù per il numero dei trapezisti. Al terzo tentativo del triplo salto mortale non si sentiva neanche lo spostarsi di una foglia. L’adrenalina era a mille. L’atleta si lanciò nel vuoto al battito ritmato delle mani e il salto fu spettacolare. Partì un applauso così fragoroso che il tendone a strisce faceva fatica a contenere. Maria aveva percepito il clima di festa; aveva deciso che anche lei voleva vedere lo spettacolo.

Iniziò a scalciare così velocemente che sembrava volesse andare in pista. Le acque si ruppero. La corsa all’ospedale di due giovani ragazzi inesperti e alle prime armi era velocissima. Maria aveva fretta di respirare l’aria della vita. Il ventre della sua splendida mamma ormai le stava stretto. Neanche il tempo di entrare in sala travaglio e si sentì, per tutto il reparto, un vagito energico e deciso. Era nata Maria e da subito ci teneva a far sentire la sua presenza al mondo.

Lei era bella. Occhi vispi e verdi che diventeranno il suo strumento per conoscere il mondo e per affascinare. Il viso solare e paffuto. Splendidi fili dorati accompagnano tutta la sua esistenza. Maria è bionda. Da quel giorno del mese delle rose e delle ciliegie lei apparterà alla categoria delle bionde.

Maria è una bambina veneta. Cresce nella campagna trevigiana che ama visceralmente. E’ a contatto con il paesaggio agricolo della sua infanzia che impara a conoscere le emozioni che prova. Le scrive tutte e le mette, poi, nei cassetti segreti della memoria per preservarne l’esistenza. Lei non vuole perdere nulla di quello che prova e che sente.

Qui entra in contatto con quelle piccole cose che Maria osserva, vive e fa proprie.

Ha sei anni, indossa il suo colorato vestitino a fiori che la fa sembrare una tenera bambolina con gli occhi verdi e i capelli come la Barbie.

La sua immagine esile e chiara cela in realtà una bambina energica e curiosa di tutto.

Quel giorno, stavano tagliando il mais nel campo vicino, la mietitrebbia, con l’impeto di un mostro dalla bocca enorme, si mangia file e file di piante secche. E’ travolgente non si ferma ma magicamente nel carro vicino vengono svuotati gialli chicchi.

Lei ci andava con il papà a vedere la trebbiatura e si nascondeva dentro i rimorchi colmi di mais.

Maria è affascinata dalla campagna. Ama annusarne gli odori e i profumi di cui la natura è generosa generatrice. Si incanta a guardare i colori delle piante, delle foglie.

Piccina, piccina ascolta i discorsi dei contadini. Umidità. Grandezza del chicco. Precoce tardiva. Lei guarda curiosa, mette tutto dentro i suoi cassettini segreti. Maria non butta via nulla: esperienze, sensazioni e emozioni. Tiene tutto come un tesoro prezioso. Pensa al suo libro immaginario della fantasia che inizia a riempire giorno per giorno.

Lei se l’era sempre immaginata come un grande mostro la mietitrice; un mostro venuto a conquistare un campo che se lo divorava in poco tempo.

Maria guardava il campo di mais che scompariva sotto i suoi occhioni verdi e si chiedeva: “Si mangerà tutto il mais?”. “speriamo di no!” si rispondeva dentro la sua testolina.

Lei e la nonna erano solite andare a raccogliere le pannocchie che rimanevano nel campo con la loro cesta. Questo mais serviva per dar da mangiare alle galline e ai tacchini della nonna. Maria era eccitata. Correva su e giù per il campo e portava alla nonna i pezzi di pannocchia rotti e anche i tutoli che servivano per accendere il caminetto.

Tornata a casa, Maria si sedeva sui sassi del cortile e tirava il mais agli animali. Le galline, un po’ più sciocche, si avvicinavano veloci; poi quando lei tirava il cibo correvano tutte dalla stessa parte contendendosi una dal becco dell’altra un chicco.

Dei tacchini lei aveva paura. Si divertiva, però, ad urlare loro dietro per sentirsi rispondere con goglotii un pò poco coordinati. Potevi andare avanti per ore che loro facevano sempre lo stesso meccanismo ripetitivo.

Maria riusciva a giocare anche con una foglia che, a volte, si immaginava fosse una tranquilla barchetta sul fiume. Lei aveva molta fantasia.

Maria aveva un amico segreto al quale ogni sera raccontava le sue emozioni. Si chiamava e si chiama tutt’ora Amore. Non se l’era immaginato bellissimo ma molto buono e dolce con lei.

Lei non era mai triste; era sempre solare e piena di allegria.

Maria amava molto osservare il lento mutare della campagna veneta mese dopo mese. Rimaneva incantata per ore a guardare i colori delle piante, macchie verdi, rosse e gialle.

Il campo, sfinito dal passato raccolto, lascia riposare il suo arido manto. Nascono vigorose, sopra di lui, erbe ed erbacce i cui semi sono custoditi nella terra. Sono i semi che la terra porta con sé, che tramanda aratura dopo aratura. Sono i testimoni della ruralità veneta. Quelle stesse erbacce della terra a riposo si presentavano agli occhi dei nostri bisnonni. La terra che, d’inverno riposa sonnolenta scaldata da quel naturale mantello, in realtà è un fertile ventre di donna che racchiude in sé la potenzialità di donare vita.

E finalmente giungeva il tempo di preparare i terreni per la semina. A spezzare il suo letargo e a risvegliare la sua generosa sensualità ci pensa l’aratro del contadino. Maria perdeva il suo sguardo dietro l’aratro. Saliva spesso nel pararuota del trattore con i contadini ad osservare la terra solcata e a sentirne l’odore. L’aratro affonda con gesto virile il terreno vergine. Inizia il suo gesto fecondo per rendere la terra fertile per la semina. Il gesto è quasi sacrale; deciso ma delicato. Il coltro taglia la terra verticalmente; il vomere la taglia orizzontalmente e il versoio capovolge la zolla tagliata. In questa azione rituale e ripetitiva la terra cambia vestito, colore e profumo. Si presenta nel pieno della sua rotonda generosità pronta ad accogliere i semi che generano vita.

Maria osservava avida di emozioni quelle zolle che presentavano il loro abito migliore al contadino; marrone, nere, ocra. La terra si vestiva di vari colori e di mille profumi.

Poi corre frenetica verso casa, in sella alla sua piccola biciclettina rossa, a cui Maria aveva dato un nome naturalmente. Si chiamava Gipotino Brooklyn.

Sale in camera prende il suo quadernetto e scrive le sue emozioni, le sue sensazioni cosìcchè anche il suo amico Amore le potesse leggere e conoscere.

Maria cresce diventa una bella ragazzina dai capelli d’oro. Il suo sguardo chiaro è trasognato ma sempre attento alle cose del mondo.

Rimangono sempre impressi in lei, come un tatuaggio dell’anima, quegli elementi della campagna veneta che nessuno glieli toglie. Li ha protetti nei cassetti della memoria e nei suoi libri segreti.

I campi sono tappezzati di macchie gialle e rosse. Radicee e peverel. Diventeranno soffioni e papaveri. E via per quei prati munite di sacchetto e coltello a raccogliere i verdi rosoni per farne dell’indimenticabile verdura cotta.

E la nonna che le diceva :” Maria ciol su quee col boton che le e pi bone”. E lei che minuziosamente guardava ogni pianta di tarassaco e cercava quella che aveva ancora il bocciolo da sbocciare come le aveva raccomandato la nonna.

Poi perdeva il suo sguardo nel rosso appassionato dei papaveri e nella delicatezza dei soffioni.

Amava scappare dentro i campi gialli di erba medica. Buttarsi distesa pancia in sù. E li nascosta dagli alti fiori rigenerava il suo essere; assorbiva l’energia di Gaia, la terra, e dei colori dei fiori.

Maria, in quella sorta di nascondiglio naturale, guardava il cielo e giocava con le sue amiche a trovare nelle nuvole delle forme di animali. Nel loro gioco fantastico il cielo era un grande giardino pieno di elefanti, cavalli e dove ogni tanto passava anche un gatto.

Proprio quel giorno che era lì con l’amica di sempre Gabriella, vede un campo di soffioni così pieno che attira immediatamente la loro curiosità.

Corrono. Si buttano nel prato. Un pò alla volta i soffioni si appiccicano ai loro capelli che diventano delle splendide parrucche da principesse. Corrono. Cantano spensierate la loro canzone preferita pomel pomel e la loro testa ormai è bianca e pelosetta.

La parrucca lascia il posto alle loro chiome dopo un energico lavaggio delle mamme che se la ridono alla follia delle figlie.

Ma su quei meravigliosi e fragili soffioni Maria aveva più volte sognato di appendersi pensandoli come una sorta di paracadute per sorvolare le bellezze di questo Pianeta.

Un giorno è partita; ha sorvolato mari, laghi, montagne e pianure e poi si è svegliata nel suo lettino giallo come il sole.

Ogni nuova giornata presenta a Maria nuove avventure da vivere.

La mamma di Maria amava vestirla con i vestitini fru fru e con i codini chiusi da due palline colorate. Alla mattina i codini erano simmetrici e perfetti alla sera, di solito, erano uno più basso dell’altro perché Maria non stava mai ferma.

La Gipotino è pronta e i ciliegi si piegano dal peso dei frutti rossi e maturi.

Salire sugli alberi. Raggiungere i rami più alti era la sua passione.

Da lì si sentiva il capo di un veliero che solcava i mari. Quante avventure sul ciliegio dello zio. Quei piccoli frutti amaranto erano compagne di mille avventure; servivano da munizioni durante le traversate oceaniche.

Maria riusciva sempre, anche se spesso era la più piccina, a raggiungere la cima dell’albero maestro e prendeva in mano la guida della missione.

La sua fantasia era così smisurata e ricca che gli altri bambini, pur di stare nella magica nave di Maria, erano disposti a fare anche il marinaio o il mozzo.

Il tubo dello scotex, rubato alla mamma, permetteva di avvistare le navi di altri pirati che venivano abbattute a colpi di ciliegia.

Una volta nel grande cedro del Libano, davanti a casa, il nemico era venuto dall’alto. Maria, come i bravi capitani, aveva lasciato per l’ ultima la nave. Per raggiungere terra velocemente si lanciò con il suo paracadute di dotazione. L’ombrello si piegò e il volo fu veloce e impetuoso. Maria piena di botte e dolorante, si alzò in piedi e sorrise.

Pensò che l’ombrello non aveva svolto bene la funzione assegnatagli ma l’idea era buona.

Non si era certo abbattuta per questo piccolo inconveniente anzi qualcosa di nuovo le balenava già per la testa. Maria chiamava gli alberi per nome e se li vedeva tristi li abbracciava anche.

Trascorreva ore a guardare come una formica poteva portarsi una enorme briciola di pane dentro la tana.

Le lucciole la affascinavano assai. Sognava spesso che fossero delle piccole ballerine in miniatura con la gonna illuminata. Le vedeva tutte eleganti che piroettavano nel cuore della notte tracciando la strada agli insetti. E poi stanche e spossate spegnevano la loro lucina e andavano a letto.

I maggiolini erano dei buffi aerei con il motore molto rumoroso e scarcassato ma anche le cimici non erano da meno. Maria li osserva con tenerezza perché erano brutti e puzzolenti e nessuno li voleva.

Però una notte accade che uno di questi verdi animaletti entrasse nella sua camera.

ZZZZZZZ, STOC STOC STOC , GNEEO

E Maria si chiedeva: “Ma che cavolo sta volando sopra la mia testa dentro la mia camera?”. Per un attimo pensò di essere presa d’assalto da una contraerea di esseri verdi o marroni che però non avevano molta capacità di manovra. Erano goffi e instabili. Maria nervosa e mezza addormentata pensò a una strategia di difesa da questo attacco dall’alto. Dalla contraerea si era staccato un solitario piccolo aereo verde e si divertiva a fare meravigliosi looping per la stanza. L’esserino continuava il suo volo sbattendo ovunque ad un certo punto sparì. Maria tornò a dormire e invece no! Lo sentì accarezzare la sua faccia. Maria lo prese e lo portò fuori.

Lei si divertiva con tutti gli insetti la facevano fantasticare mondi strani e teneri.

E poi arrivava l’autunno, lo splendido autunno.

La bambina dagli occhi del color delle foglie era felice. Era nata con la passione dei funghi chiodini. Ce li aveva nel Dna. Il suo nasino, in questa stagione, era come quello di un cane da tartufo si muoveva velocemente. Sentiva l’odore delle spore da lontano. Si avvicinava guardinga e circospetta dove vedeva una foglia più alta o una crepa anomala sulla terra. Ed ecco lì, appariva magicamente un bouquet di splendidi chiodini marroni con la cappella gialla. Erano nati dalla ceppaia di una vecchia acacia. Sono i profumati fonghi de cassia. Un po’ più in là un altro funghetto sotto dei noccioli. Ce ne sono tantissimi marroni, turgidi e profumano di muschio.

L’adrenalina sale. Maria grida dentro di sé il suo entusiasmo. Tutto il suo essere partecipa alla gioia. Il cesto è pieno. Le foglie cadono. Gli alberi sono nudi e mostrano il loro vigoroso scheletro e i cachi arancioni colorano l’autunno.

I contadini potano le viti. I sarmenti accumulati rendono i vigneti impraticabili ma tra poco verranno spinti fuori per fare il falò.

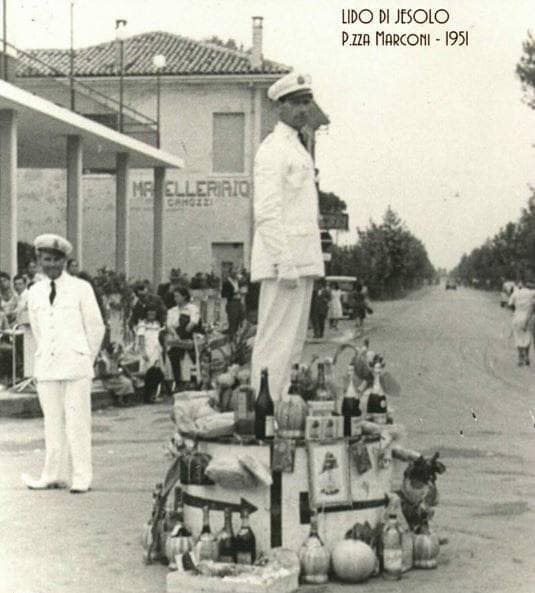

Maria è Veneta. E in Veneto il panevin è parte della tradizione; è la divinazione di come sarà il nuovo anno.

Maria è felice gli uomini di Via Gajo le hanno assegnato il compito di costruire la vecia. Lei per anni e anni è stata l’ideatrice della befana per il falò del borgo e ogni anno la vecchietta era più bella e sexy. Qualche anno era così intrigante e affascinante che dispiaceva quasi metterla alla cima della catasta per vederla bruciare.

Maria mentre costruiva la befana inizia o sognare mondi lontani.

E poi guarda le faville. Se vanno a sera poenta a pien caliera (ovest) , se vanno a mattina (est) ciol su el sac e va a farina.

Maria è curiosa del mondo e ama la natura.

Raccoglie gattini per le strade e cani. Un giorno vide accucciato triste dietro la strada un cocker cieco. E’ bastato che Maria le parlasse e si fidò subito di lei. Il vecchio Dudù visse molti anni nel suo recinto perché la cecità gli impediva di muoversi libero per il giardino senza pericoli. Dudù era un cane amato e felice. La mamma di Maria lo aveva adottato e lui sentiva da lontano quando stava arrivando e scodinzolava come un pazzo.

E poi le feste quelle meravigliose feste che profumano di puro e autentico al suono magico della fisarmonica. Il cacciatore del bosco vide una contadinella era graziosa e bella. Ma la mula de parenzo l’ha messo su bottega de tutto la vendeva fora che el baccalà. E perché non m’ami più. Amor dammi quel fazzolettino vado alla fonte lo voglio lavar. Bionda petenate. Oleop la curva.

Maria cresce e di emozione in emozione diventa donna.

La sua testa è piena di cassettini colmi di emozioni, esperienze, momenti che ha archiviato con dovizia di particolari: suoni, odori, colori, adrenalina, sogni, tristezze, musiche, sensazioni, amori, passioni.

Maria ama il mondo nella sua totalità e ha un’attenzione forte per l’ambiente.

I cassettini della sua enciclopedia emotiva sono pieni di tutto ciò che ha vissuto. Tassello dopo tassello hanno fatto di lei la persona che è. Altri aspettano di essere riempiti di tante piccole meravigliose cose.

Maria ha vissuto mille avventure altre mille ne avrà da vivere.

La sua enciclopedia è immaginaria ma è una splendida raccolta di manoscritti che segnano il passaggio di una persona su questa incantevole ma bistrattata terra.

Come d’incanto con questo racconto fanta-emotivo si è aperto il primo manoscritto della storia di Maria che il fato conservava sullo scaffale più prezioso della sua libreria e che Maria aveva sempre tenuto protetto da tutti. Ora come d’incanto un mago l’ha aperto e vuol far conoscere il meraviglioso mondo della bambina dagli occhi di foglia e dai capelli d’oro al mondo perché sono racconti di battaglie, di interiorità, di dolci ricordi, di tradizioni, di cultura, di passioni, di amori, di amicizie ma anche di gioia e spensieratezza. Di un mondo bello fatto di rispetto per i sentimenti e per i valori della vita. Un mondo che vale la pena di essere conosciuto

Chissà quanti se ne apriranno ancora di questi libri magici? chissà il fato cosa riserverà alla dolce Maria ….

Alberta Bellussi