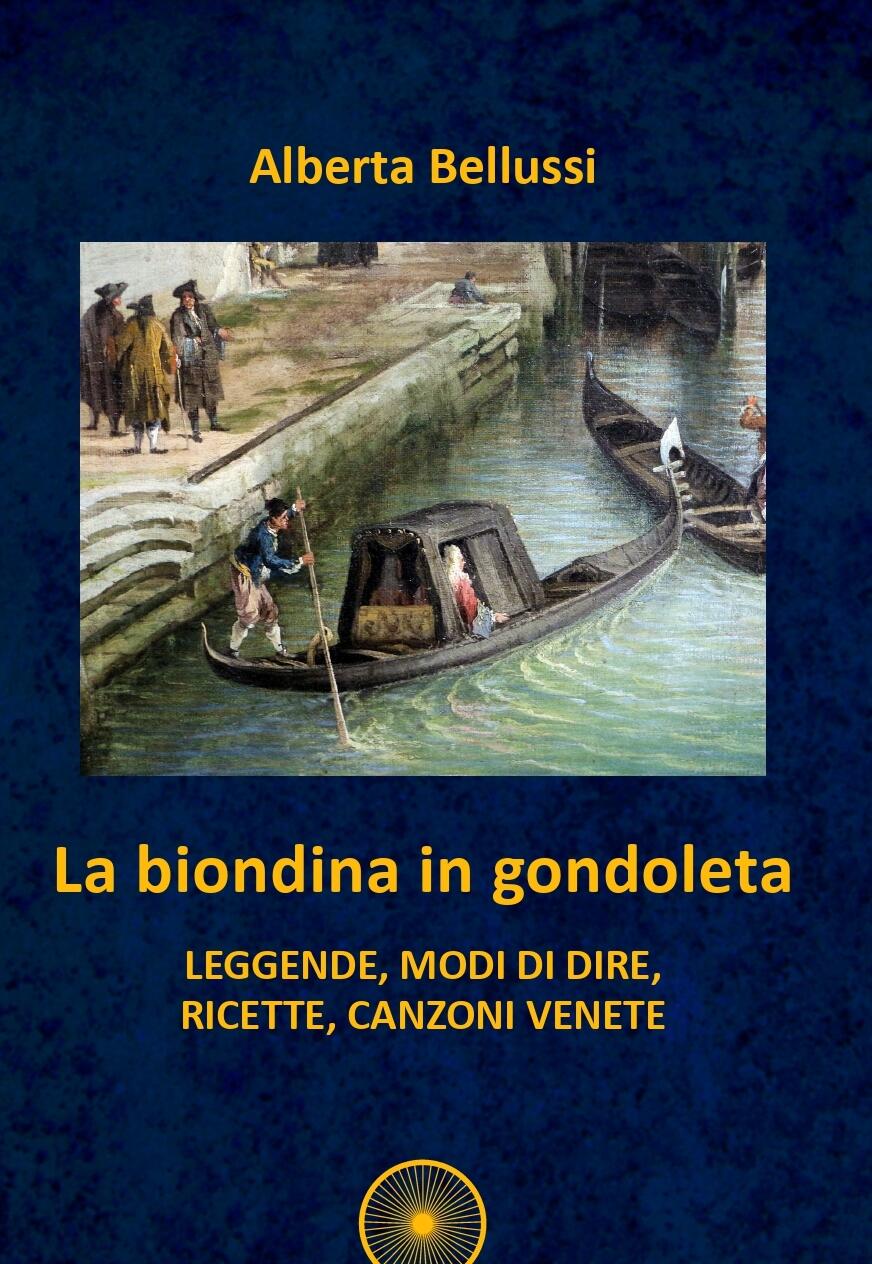

A marzo 2022 è nata la nuova creatura letteraria dell’autrice Alberta Bellussi dal titolo “La biodina in gondoleta”. Un libro pensato con lo stesso leitmotiv di “Mi son veneta” (2018), una sorta di secondo volume di una collana dedicata al Veneto: curiosità, leggende, storie, ricette, cultura; un capitolo importante è dedicato alle canzoni della tradizione veneta che, un tempo, tutti conoscevano e cantavano nei momenti conviviali e che hanno spesso una spiegazione storica che le accompagna.

I boschi del Montello, il Cansiglio, i boschi vicino al Piave e non solo, in tutto il Veneto vi sono luoghi di misteri e leggende tramandate oralmente, di generazione in generazione, fin dall’origine dei tempi. Si racconta, infatti, che tutta la zona sia stata abitata da creature magiche come fate, anguane, draghi, spiritelli vari e anche il Diavolo o piccoli diavoletti scontrosi e antipatici, in una sorta di contrapposizione continua tra bene e male e poi la storia della capricciosa Misurina o la sirena che fece nascere il merletto di Burano e molto molto di più.

Il libro è edito da Alba Edizioni di Meduna, una casa editrice attenta a portare alle stampe piccole pubblicazioni che parlano del territorio e che fermano emozioni, momenti, cultura e tradizione in pagine di carta. Lo si può acquistare in tutte le librerie o edicole del territorio.

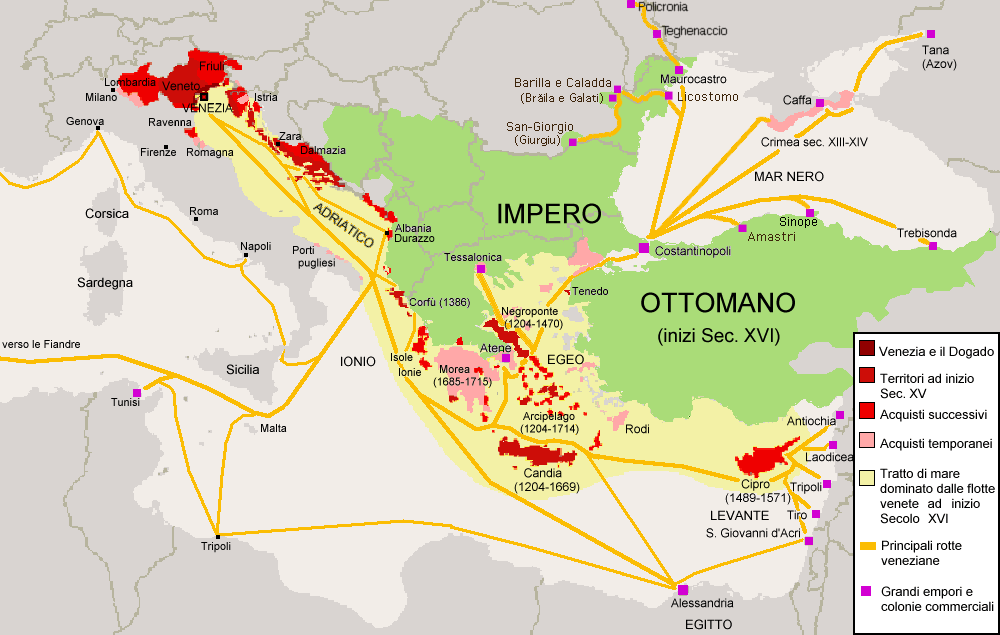

Per gli stessi tipi, nel 2018 usciva “Mi son veneta”, nato dalla passione dell’autrice di cercare, conoscere e raccogliere i piccoli aspetti, le curiosità culturali che mille anni di una Repubblica così importante come quella Serenissima hanno lasciato in eredità in tutti gli aspetti della vita quotidiana di un cittadino che vive in questa regione. «“Mi son veneta” è stato scritto come uno scrigno pieno di piccole perle di echi di un fastoso passato che portiamo nel DNA – spiega l’autrice – un DNA di apertura verso il mondo, tolleranza, intelligenza che sarebbe bello ricordare di avere e che ha avuto molto apprezzamento da parte dei lettori».

Nel 2020 è uscito “Maria e le storie di una volta. Racconti di una ruralità passata”. Sono racconti di una ruralità veneta fatta di gesti, di tradizioni, di rituali che sono parte della nostra storia. La bimba Maria, insieme alla sua nonna, ci ha portato per mano dentro questi quadri di vita che hanno la poesia, la delicatezza e la spontaneità del mondo contadino. Campi, frutti, attrezzi, cibi, ricette, giochi che hanno il sapore autentico della genuinità, che profumano di buono.

“La biodina in gondoleta” va a continuare la serie. A fare da filo conduttore l’«amore per la conoscenza e per Venezia che non smette mai».

Sono letture semplici, genuini e schiettie ma piene di passione, «quella passione che esprime il mio amore per Venezia, la sua maestosità, grandezza e la sua secolare apertura verso il mondo» afferma l’autrice. Il suo è «un piccolissimo contributo affinché questa importante eredità del passato sia viva e conosciuta e soprattutto perché non vada mai perduta». I libri di questa collana ben si prestano ad essere sfogliati, per evocare ricordi o approfondire la conoscenza di cose di cui finora non si sapeva l’origine o il perché, ma anche ad essere letti con figli o nipoti, proprio per tramandare e tenere in vita radici profonde