Ricordo che, quando mi fermavo a dormire dalla nonna a Negrisia, non vedevo l’ora che venisse sera per andare a letto perché mi raccontava sempre le stesse due favole. La camera mi faceva un po’ paura però… si saliva per una scala di legno che ad ogni gradino cigolava…la luce era con una lampadina flebile che dava un’atmosfera un po’ tetra. I mobili erano di quelli della cultura contadina di un tempo, testiera di legno massiccio lucido e scuro e armadio con quattro ante per farla compita sopra la testiera c’era un quadro a bassorilievo della Madonna con il bambinetto. Il copriletto me lo ricordo era azzurro solfato di raso… a me bimba bionda e sognatrice però interessavano le favole della nonna.

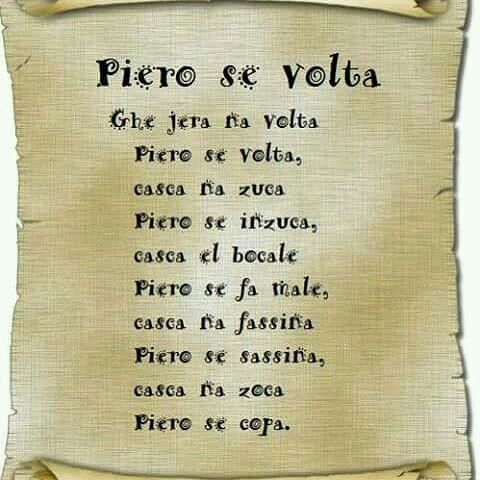

La prima era questa:

Oselin bell’oselin che tempo fa

Bon tempo sior paron ma na cativa nova

E la nonna andava avanti a raccontarmi tutte le cose che accadevano in questa fattoria e io mi divertivo un sacco.

Petìn e Petèe

i ‘ndea a sciosee.

Petìn ghe dise a Petèe:

“Petèe, ‘ndéne casa!

col to sac de sciosee.”

“Mi no, eh!”

Ghe dise a Petìn, Petèe.

“Eóra ciàme el can che te magne!

Can! magna Petèe

che no ‘l vòl vegnér casa co ‘el so sac de sciosee!”

“Mi no, eh, che no mòrseghe Petèe

che no ‘l vòl vegnér casa co ‘el so sac de sciosee!”

“Eóra ciàme el baston che te bastone!

Baston! Bastona el can,

che el can no ‘l mòrsega Petèe,

che Petèe no ‘l vòl vegnér casa co ‘el so sac de sciosee!”

“Mi no, eh, che no bastone el can,

che no ‘l mòrsega Petèe,

che no ‘l vòl vegnér casa co ‘el so sac de sciosee!”

“Eóra ciàme el fògo!

Fògo! Brusa el baston,

che no ‘l bastona el can,

che no ‘l mòrsega Petèe

che no ‘l vòl vegnér casa co ‘el so sac de sciosee !”

“Mi no, eh, che no bruse el baston

che no ‘l bastona el can,

che no ‘l mòrsega Petèe,

che no ‘l vòl vegnér casa co ‘el so sac de sciosee !

“Eóra ciàme l’aqua!

Aqua! Stùa el fògo,

che no ‘l brusa el baston,

che no ‘l bastona el can,

che no ‘l mòrsega Petèe

che no ‘l vòl vegnér casa co ‘el so sac de sciosee!”

“Mi no, eh, che no stùe el fògo,

che no ‘l brùsa el baston,

che no ‘l bastona el can,

che no ‘l mòrsega Petèe

che no ‘l vòl vegnér casa co ‘el so sac de sciosee!”

“Eóra ciàme el bò!

Bò! Bevi l’aqua,

che no ‘a stùa el fògo,

che no ‘l brùsa el baston,

che no’l bastona el can,

che no ‘l mòrsega Petèe

che no ‘l vòl vegnér casa co ‘el so sac de sciosee!”

“Mi no, eh, che no beve l’aqua,

che no ‘a stùa el fògo,

che no ‘l brusa el baston,

che no ‘l bastona el can,

che no ‘l mòrsega Petèe

che no ‘l vòl vegnér casa co ‘el so sac de sciosee !”

“Eóra ciàme ‘a corda!

Corda! Liga el bò,

che no ‘l beve l’aqua,

che no ‘a stùa el fògo,

che no ‘l brusa el baston,

che no ‘l bastona el can,

che no ‘l mòrsega Petèe

che no ‘l vòl vegnér casa co ‘el so sac de sciosee!”

“MI no, eh, che no lighe el bò,

che no beve l’aqua,

che no ‘a stùa el fògo,

che no ‘l brusa el baston,

che no ‘l bastona el can,

che no ‘l mòrsega Petèe

che no ‘l vòl vegnér casa co ‘el so sac de sciosee!”

“Eóra ciàme el sorz !

Sorze! Ròsega ‘a corda,

che no ‘a liga el bò,

che no ‘l beve l’aqua,

che no ‘a stùa el fògo,

che no ‘l brusa el baston,

che no ‘l bastona el can,

che no ‘l mòrsega Petèe

che no ‘l vòl vegnér casa co ‘el so sac de sciosee!”

“Mi no, eh, che no ròseghe ‘a corda,

che no ‘a liga el bò,

che no ‘l beve l’aqua,

che no ‘a stùa el fògo,

che no ‘l brusa el baston,

che no ‘l mòrsega Petèe

che no ‘l vòl vegnér casa co ‘el so sac de sciosee !”

“Eóra ciàme el gat !

Gat ! Magna el sorz,

che no ‘l ròsega ‘a corda,

che no ‘a liga el bò,

che no ‘l beve l’aqua,

che no ‘a stùa el fògo,

che no ‘l brusa el baston,

che no ‘l bastona el can,

che no ‘l mòrsega Petèe

che no ‘l vòl vegnér casa co ‘el so sac de sciosee!”

“Mi sì, eh, che magno ‘sto sorz,

che no ‘l ròsega ‘a corda,

che no ‘a liga el bò,

che no ‘l beve l’aqua,

che no ‘a stùa el fògo,

che no ‘l brusa el baston,

che no ‘l bastona el can,

che no ‘l mòrsega Petèe

che no ‘l vòl vegnér casa co ‘el so sac de sciosee!”

Mi si eh!

E cussì

el gat ciàpa el sorz, che ròsega ‘a corda,

che ‘a liga el bò,

che ‘l beve l’aqua,

che ‘a stùa el fògo,

che ‘l brusa el bastòn,

che bastona el can, che mòrsega Petèe,

che scanpa casa co ‘el so sac de sciosee.

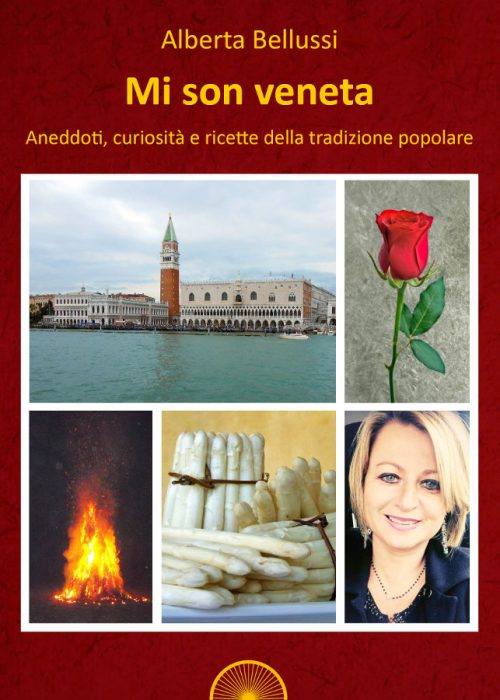

Alberta Bellussi

- 1 April 2019

- No Comments